Archivo Municipal

Todo el esplendor de la Valencia del siglo XV, tanto en lo cultural como en lo económico, debía de reflejarse en una obra civil que siendo de utilidad para el desarrollo de la actividad de sus mercaderes, dejara para la posteridad el sello de su autenticidad.

Y para tal fin, el Consejo General, durante el reinado de Fernando el Católico, entre otras construcciones en la ciudad más importante de la Corona de Aragón, a la sazón con un gran crecimiento demográfico, tomó la decisión de iniciar las obras del que iba a ser el edificio más representativo del gótico civil valenciano: la Lonja de los Mercaderes o de la Seda.

Se encargó el proyecto a Pere Compte, “el molt sabut en l'art de la pedra", con la ayuda directa de Joan Ivorra. Sus obras se iniciaron en el año 1482, empleándose quince años para su término. Aunque continuaron con la construcción anexa del Torreón y el pabellón donde se alojaría el Consulat del Mar, obras en las que intervinieron otros tres “picapedrers”, completándose el conjunto en 1548.

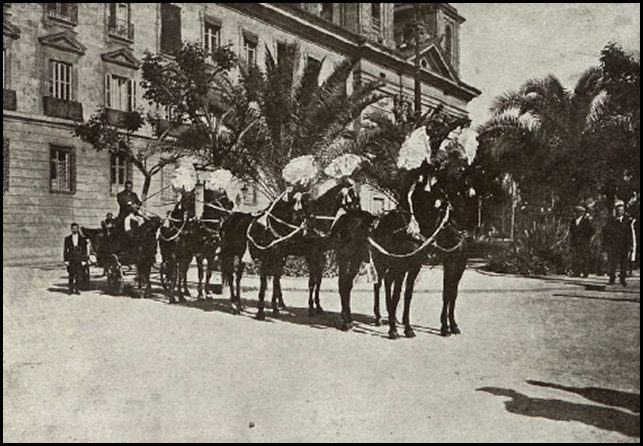

El edificio de la Lonja de Valencia fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1996. Vemos en la foto del Archivo Municipal la gran belleza arquitectónica que mejor representa el esplendor de Valencia en aquella época y que en la actualidad centra la atención de quienes nos visitan, disfrutando, en especial, de su Salón Columnario, donde los arcos de crucería de su bóveda y las columnas que los sujetan, adquieren la vistosidad de un conjunto de palmeras, bello y armonioso.

Y para tal fin, el Consejo General, durante el reinado de Fernando el Católico, entre otras construcciones en la ciudad más importante de la Corona de Aragón, a la sazón con un gran crecimiento demográfico, tomó la decisión de iniciar las obras del que iba a ser el edificio más representativo del gótico civil valenciano: la Lonja de los Mercaderes o de la Seda.

Se encargó el proyecto a Pere Compte, “el molt sabut en l'art de la pedra", con la ayuda directa de Joan Ivorra. Sus obras se iniciaron en el año 1482, empleándose quince años para su término. Aunque continuaron con la construcción anexa del Torreón y el pabellón donde se alojaría el Consulat del Mar, obras en las que intervinieron otros tres “picapedrers”, completándose el conjunto en 1548.

El edificio de la Lonja de Valencia fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1996. Vemos en la foto del Archivo Municipal la gran belleza arquitectónica que mejor representa el esplendor de Valencia en aquella época y que en la actualidad centra la atención de quienes nos visitan, disfrutando, en especial, de su Salón Columnario, donde los arcos de crucería de su bóveda y las columnas que los sujetan, adquieren la vistosidad de un conjunto de palmeras, bello y armonioso.